“我的孩子只有诊断,却没有残疾证。结果申请随班就读被拒,只能和普通孩子在一条赛道竞争。他的体育成绩常年垫底,每次考试都充满挫败,我都看到他眼里的光一点点熄灭……” 王潇璇老师(硕妈)在台上分享时,许多家长红了眼眶。她的遗憾道出了无数特需家庭的心声:升学路上的每一步选择,都可能影响孩子的一生。 近日,一场聚焦特需孩子升学衔接的深度分享会上,三位孩子分别处于小学、初中、大学阶段的资深家长,倾囊相授十余年实战经验,从幼小衔接、小升初、初升高到大学升学,覆盖全学段核心难题。 文字为笔录材料,仅作参考。 “幼小衔接不是提前学拼音、练写字。”王潇璇老师(硕妈)一针见血。她12岁的儿子硕硕从2岁确诊干预至今,走过弯路,也积累了宝贵经验。 1.核心是“四个适应” 教育部文件明确幼小衔接重心在:身心适应(是否喜欢上学)、生活适应(基础自理)、社会适应(集体常规)、学习适应(基础学习习惯)。其中“喜欢上学”被排在首位。 2.残疾证:早办!优选智力类别! 政策红利:残疾证(尤其智力类)是申请随班就读、体育免考、未来入读“启能班”的关键凭证。广州虽未明文要求,但实际操作中资源优先倾斜持证学生。 窗口期:智力残疾证宜早办(如4-6岁),年龄越大、能力提升后越难申请。可考虑言语、精神等类别。 观念转变:标签是为了争取支持。与其被误解,不如合理利用政策托底。 3.择校决策模型 面对普校、特校、资源班等选择,王老师推荐“多维度加权决策模型”: 列出候选学校(A/B/C); 设定考量因素(如:教育目标匹配度、教学质量、距离、费用、升学路径等); 赋予权重(根据家庭实际情况调整); 评分并计算加权总分。 操作方法:对候选校逐项评分(满分10分),乘以权重后汇总,选择总分最高者。没有完美方案,只有当下最优解。 4.培养长板,接纳短板 “与其拼命补短板,不如大力发展长板!”王老师提出“新木桶理论”。硕硕写字困难但思维有深度,老师更看重内容而非形式;他魔方玩得出色,是校纪录保持者;音乐学习能力强(虽情感表达稍弱),这些长板成为他校园自信的源泉。 5.家校沟通:主动链接资源 坦诚沟通:入学前与校方充分沟通孩子情况,争取理解。 成为资源提供者:王老师通过引入公益绘本课、心理团辅等项目,将家长身份转化为学校“资源提供者”,极大改善了家校关系和融合氛围。 孩子进入青春期,陈卫清老师(小鱼妈)深感挑战升级。她21岁的自闭症儿子小鱼已成功升入大学二年级。 1.性教育刻不容缓 现实问题:普通孩子在小学高年级已对性产生好奇和讨论。特需孩子也可能有喜欢异性的情感,但表达方式不当(如尾随、过分关注)易造成他人困扰甚至被投诉。 解决方案:用社交故事、思维导图等可视化工具,清晰解释: 喜欢别人是正常的; 哪些行为会打扰对方(如跟太近、盯着看); 正确的表达方式是什么(如保持距离、礼貌问候)。 2.行为与情绪管理是基石 代币制显奇效:小鱼从小学起坚持使用代币制(积分奖励),目标行为(如记笔记、完成作业)换取心仪之物(车模、杂志)。这让他明白:好行为=获得想要的→为未来“工作赚钱”概念打下基础。 教会“正确的行为”:不要只说“不可以”,务必明确告知“可以怎么做”。例如,喜欢同学跑步,可以说:“你可以站在跑道边看,或者和旁边的同学一起跑。” 善用思维导图复盘:孩子出现问题行为后,用思维导图冷静复盘:发生了什么?你的感受?对方可能什么感受?下次可以怎么做?先肯定再引导。 3.入班宣导,争取同学支持 小鱼妈在小学五年级和初一进行了两次成功的入班宣导: 核心是激发同理心:真诚分享孩子的努力、进步和面临的挑战。 效果显著:全班同学深受感动,自发组成支持小组,帮助记录小鱼在校情况,促进及时干预。 杨文婷老师(思越妈)既是家长也是学业规划师,儿子思越正在职中学习烘焙。她强调:方向比努力更重要。 1.残疾证:升学的“通行证” 核心价值:智力类残疾证是入读“启能班”的关键(广州政策)。启能班小班教学、支持充足,未来还可衔接“职业大学启能班”(免高考面试入大专)。 破除顾虑:社会早已“看见”孩子的不同。持证是为了合法争取适配资源和支持。 2.升学路径全景图 成绩较好(语数英突出): 五年一贯制:全省统考,直通大专(如广东食品药品职院)。不影响中考,可多一次机会。 职中“3+2”/“3+4”:中职对接优质大专或本科(如汽车维修、电子类)。压力小于普高,定位清晰。 普高:仅建议能力极强、目标明确且抗压能力强的孩子尝试。 成绩中等或偏下: 启能班(持证):首选国家重点职校的启能班,资源最好。 职中/技校:选择国家重点>省重点>市重点学校。技校自主招生门槛低,是重要保底。 心职教:为能力较弱的孩子提供托底保障。 严重不建议:分数未过高中线却强行高价读外地民办高中,三年花费20万+,最终可能仅考取大专,投入巨大,产出(高考分数)常不理想,得不偿失。 3.卷对方向:语数英是王道 初中阶段务必狠抓语数英三科基础,其他科目根据兴趣酌情投入;这三科是中考、五年一贯制考、职教高考(春季高考)的核心科目,贯穿升学主通道。 实操建议: 每天保证1小时专注训练,使用可视化学习工具。 4.兴趣与刺激:激发内驱力 思越从“曲奇一哥”到烘焙专业学生的转型启示: 初二开始探索:体验按摩、烘焙等职业场景。 建立金钱观念:通过洗碗、卖废品赚零花钱。 发展兴趣:思越热爱烘焙,将此转化为职业方向,学习动力十足。 链接未来:从小让孩子理解“好行为/学习→积分/钱→满足需求”的逻辑,类比未来“工作→赚钱”。 小鱼妈分享了儿子大学的挑战与应对。 1. 大学住宿支持 提前沟通:入学前坦诚与辅导员、舍友沟通孩子情况,说明可能的行为和需求。小鱼的舍长成为重要支持者(家长支付少量费用请其关注和提醒)。 标签的意义:合理使用“自闭症”标签,是为了争取必要的理解和包容,是获得支持的钥匙。 教会道歉与补救:当行为干扰他人(如未经同意触碰他人物品),第一时间教会孩子真诚道歉并改正。 2.网络与心理挑战 高功能孩子易受网络复杂信息影响,产生焦虑(如小鱼曾因网络信息焦虑产生轻声念头),解决策略: 家庭避免讨论敏感话题。 关注身体健康(如补充维生素D)。 建立校外支持(如付费请人陪运动、聊天)。 必要时寻求专业心理咨询。 3.就业前瞻:现实与准备 认清现实:真正实现独立就业的特需青年比例很低。 主要方向:支持性就业(有就业辅导员)、辅助性就业(庇护工场、融合车间)、居家托养。 家长行动:小龄家长可开始思考并尝试链接资源(如参与融合车间项目)。 1.家长自我关怀是根基: “我不敢喘气,怕一喘气就放弃了。”一位家长的话让王潇璇落泪。照顾好自己的身心,才能持久支持孩子。寻求心理咨询、互助小组、喘息服务至关重要。 2.终身学习是不二法门: 每个阶段都有新挑战。小鱼妈将PCI讲座听了三遍,思越妈深耕升学政策。政策在变,方法在更新,保持学习力才能应对自如。 3.“新木桶理论”照亮前路: 与其耗尽心力弥补缺陷,不如将孩子的独特兴趣与优势发挥到极致。热爱魔方的记录保持者、痴迷烘焙的“曲奇一哥”、擅长机械的飞机维修员……长板足够耀眼,也能照亮人生。 这条路纵然崎岖,但三位妈妈用十余年跋涉证明:只要方向清晰、策略得当、善用支持,每个孩子都能找到属于自己的星光。 她们的经验凝结成最实用的行动指南——善用政策杠杆(如残疾证),锚定核心能力(如行为管理、语数英基础),在关键节点理性规划(如择校、升学路径),同时不忘发展优势、自我关怀。 作为国内首家特殊孩子家长支持领域的持续深耕者,广州扬爱自2000年发起首届“交流会”以来,至今已成功举办26届,累计惠及特需儿童家长近6500人次,搭建起专业交流与互助的重要平台。今年,在第十二届广州市社会组织公益创投项目的支持下,广州扬爱积极联动社区、社工、社区社会组织及公益慈善资源,着力为特殊孩子家属赋能,提供精细化服务支持,旨在提升家庭照料者的养育技能,共同构建更完善的家庭支持体系,营造更包容、接纳的社会环境。

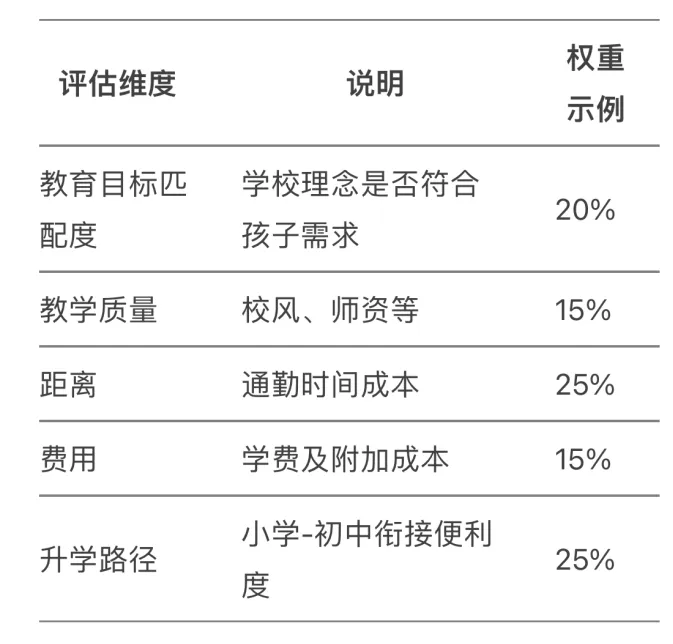

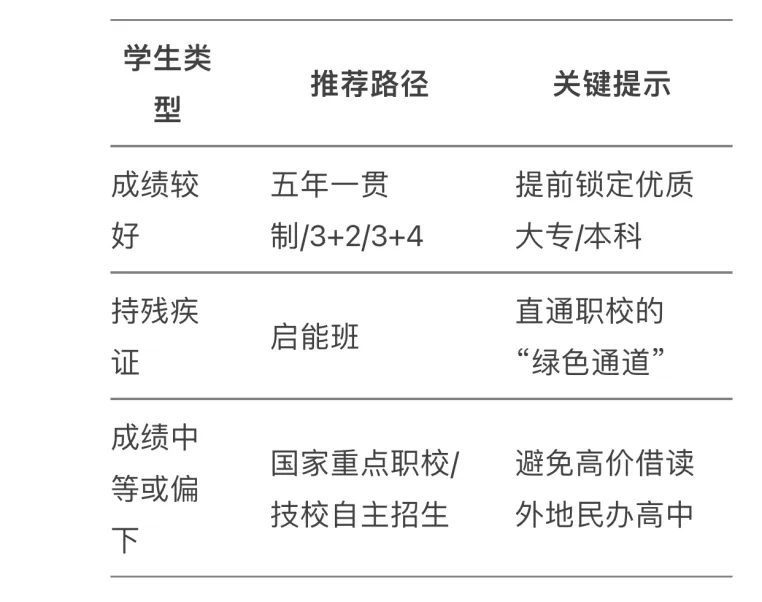

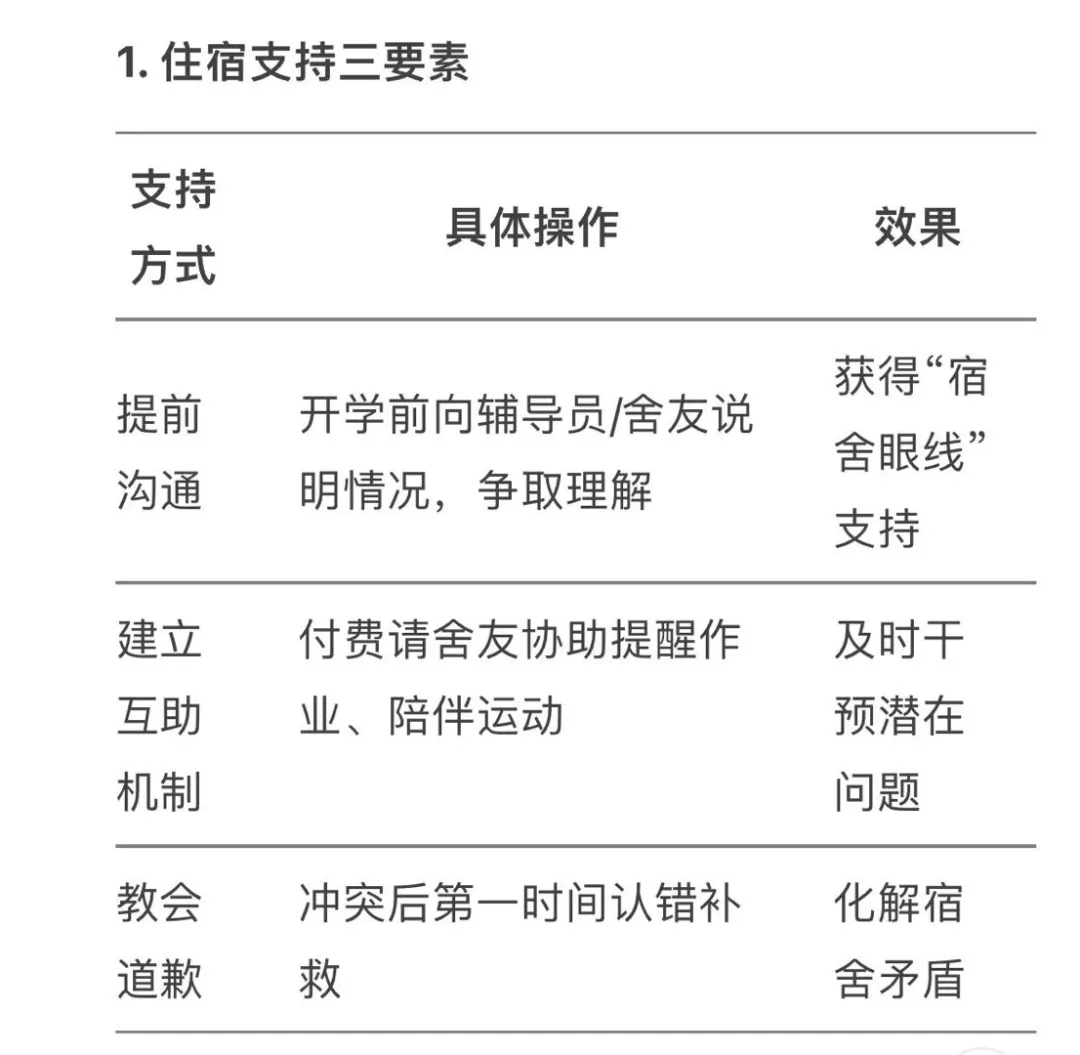

.png)