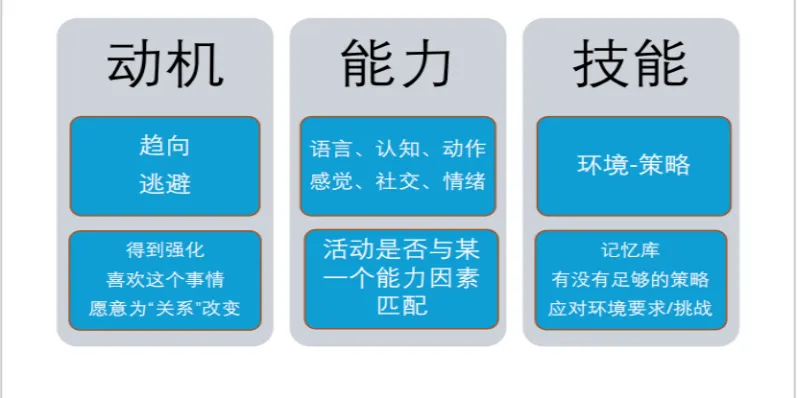

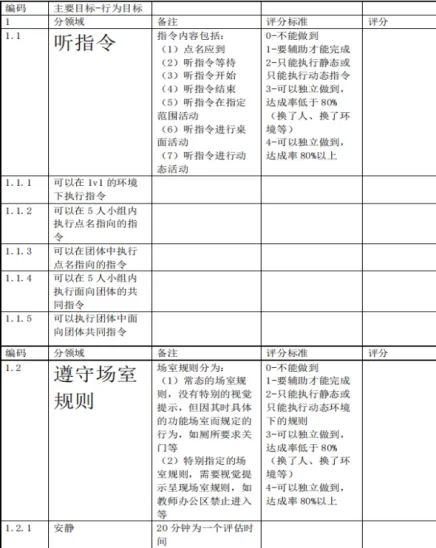

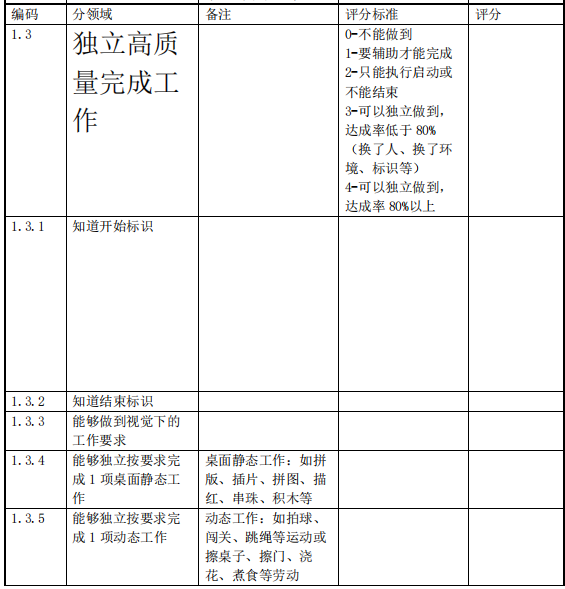

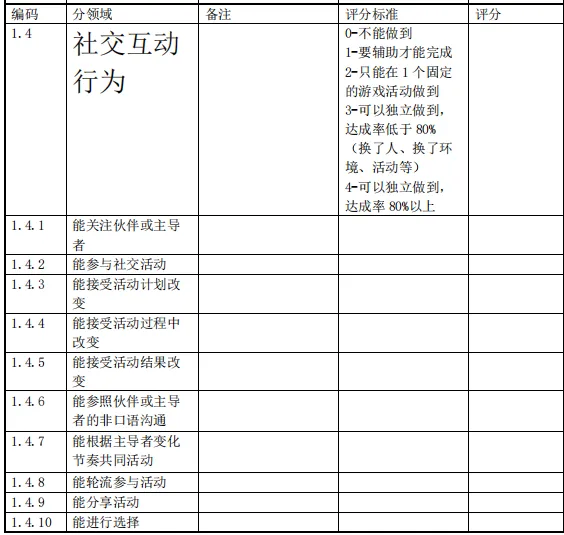

在融合教育的每个关键转折点——幼儿园升小学、小学升初中、初中升高中,乃至走向职业教育或就业,特殊需要孩子的家庭都面临着一个核心问题:我的孩子最适合安置在怎样的环境中?这个问题没有标准答案,却决定着孩子能否顺利融入学习与生活,甚至影响孩子一生的幸福。 广州扬爱融合教育分论坛上,深耕特殊教育20年的专家刘劲老师,用4000多个个案积累的智慧,为我们揭示了评估与安置的核心逻辑——尊重差异,科学支持,让每个孩子过上属于自己的“美好生活”。 文字为笔录材料,仅作参考。 “障碍并非天生,而是外界环境因素无法提供支持的结果”,刘劲老师开篇便颠覆了传统认知。举个简单的例子:您从外地来广州听课,讲师用粤语来讲课,您是没有任何病理上的障碍,但障碍却无端端出现了,这时讲师抱着的态度是:你们来广东听课,都不学一下广东话,去学两年再过来广州。您会觉得这个讲师很没有包容心,这就是我们以前面对的融合环境,学校听说孩子是特需孩子,就说你回去练两年,练好再来。但什么叫练好?这没有标准。 随即刘劲老师又提出了另一个观点,即世界上没有一个人是正常的。地域饮食差异便是生动写照,广东人将蛇肉烹饪成佳肴,陕西人钟情于羊肉泡馍,这些在本地习以为常的饮食习惯,放到其他地域,可能会被视为奇特。再看时代观念的变化,曾经被视作“不良青年”象征的喇叭裤,如今摇身一变成为复古潮流单品。随着自闭症诊断率攀升(美国已达1/31),刘劲老师预言:“当自闭症群体主导话语权时,热衷于社交的普通人可能被贴上‘社交妄想症’的标签。”这正体现了“神经多样性”(Neurodiversity)的核心——大脑运作方式的差异是人类的自然状态,无需被“矫正”。 核心理念:融合教育的起点,是接纳神经多样性,摒弃“修复”思维,转而思考如何创造支持性环境。 什么是特殊需要孩子的“美好生活”?刘劲老师展示了四个截然不同的案例: 1. 小泽(艺术潜能型):重度自闭症,曾是情绪问题严重的少年,如今是画家、钢琴调音师,更在癌症病房用音乐抚慰病童。 2. 小德(职业潜能型):阿斯伯格青年,智力正常,大学学历。虽有社交刻板、焦虑人口下降(怕公司倒闭)等问题,但作为动画设计师,能稳定就业、缴纳社保,学习融入社会。 3. 小拉登(基础技能型):能力较弱,伴随严重破坏行为(曾折断60多把扫帚)。经过近20年行为干预支持,如今能独立完成清洁工作,情绪稳定,获得报酬和尊严。 4. 小俊(居家潜能型):重度自闭,抗拒外出变化。发掘其剪纸天赋后,由非遗传承人指导,现居江西老家,通过工作坊接单创作,拥有规律生活。 这四个案例诠释了“美好生活”的共性: ·良好的行为管理:能遵守基本规则,适应环境要求。 ·稳定的情绪调控:能应对变化和挫折,不易爆发。 ·匹配能力的技能活动:所从事的活动与其能力相符,能胜任并从中获得价值感。 刘劲老师强调:“把孩子放在与其能力不匹配的环境,是问题行为的最大根源。”他播放了一段对比视频:小拉登独立完成清洁工作时自信从容;而当要求他完成超出能力的写字任务时,立刻变得焦虑紧张、不断寻求帮助——长期处于能力不匹配的环境,必然引发情绪和行为问题。 安置形式的“光谱” ·隔离/庇护性环境:如特殊学校、庇护工场、居家工作坊(适合小俊、需密集支持的小拉登初期)。 ·支持性环境:如特教班、随班就读(有资源支持)、支持性就业、融合社区(需专业辅助)。 ·普通环境(潜伏):如普通班(无显性支持)、普通职场(同事不知其特殊需求)。许多高功能孤独症人士倾向此模式。 那么我们该如何去安置孩子?这时我们遵从“动机、能力、技能”的匹配公式。 就动机而言,家长要安置孩子在某一环境的时候,可能包括这个孩子要延读,或者是这个孩子要到特校,或者是要到普校,我们都希望您问一下孩子,有一些能力好的孩子会给予您回答。有一些能力弱的孩子可能回答不了您,但您可以带他去特校走一走,带他去普校走一走,问他喜欢哪一个,想待在哪一个,或者是观察他在这里是否是开心的,是否愿意在这里活动,动机是非常重要,如果您没有动机,您是不会这么积极认真地参与其中。 而较于孩子的动机,家长还要尊重孩子的能力发展情况。如果孩子韦氏在85分以上,建议在普通班就读,到学习真的跟不上,再考虑随班就读;如果是韦氏70-85,孩子也可以在普通班里就读,但要考量他可能会出现落后的情况;韦氏在70分以下,55分以上,这类孩子尽量安置在特教班,特教班安置会比较好,也可以考虑随班就读,但在中学就要考虑特殊学校,因为中学的课程内容太复杂,孩子跟不上;那如果是智力在55分以下,可能就要考虑特校,没必要强求到普通学校中。 而到了技能方面,就到了我们要评估提供支持的部分。我们要支持孩子的行为管理能力。良好的行为管理能力包括四个点: ·服从环境主导者的指令:孩子知道课室里谁是老师,老师会告诉他要坐好听课,保持安静,孩子要能遵守老师讲的指令。 ·遵守场室的规则:课室的规则是什么?安静,坐在位置上,你不能说我不喜欢坐在这里,就把凳子搬过来坐在那边,这时候就会让周围的人感到很奇怪。 ·独立高质量完成工作:有很多孩子有启动开始进行任务,但任务常常有始无终,就比如说收衣服,你希望他是把衣服拆出来放回去,衣服叠好,这叫收衣服。你要把衣服叠好的照片拍给他,收衣服要变成这样子,他才知道什么叫完成,这很重要,从家务开始,从作业开始,未来才能够高质量的完成任务。 ·好的社交互动行为:包括关注人,对人的表情了解等等。 分数有0、1、2、3、4,0分完全做不到,1分辅助下能完成,2分只能执行静态或只能静态指令,3分可以独立做到达成率低于80%,4分可以独立做到达成率80%。 针对听从指令:有五个不同的测试场景,一对一的发布指令;在五人小组中点名发布指令;在五人小组中共同发布指令;在五人小组中点名或不点名;大团体中共同发布指令。 针对遵守场室规则:有静态环境规则,如在课堂要安静坐好;动态环境规则,如跑操要跟队伍;常规环境规则,如图书馆保持安静;特定环境规则,如教师办公室不能随意进入、划红线的区域不能进入。 针对高质量完成工作:包括桌面静态的工作,如将拼图拼完整、完成作业;动态的工作,如收衣服、进行运动等等。 针对社交互动行为:包括能关注伙伴或主导者,能参与社交活动,能接受活动计划改变,能接受活动过程改变,还有能接受活动结果改变。 那有人说孩子有良好的行为管理,为什么还有行为问题呢?那我们就要评估一下孩子的环境系统问题,第一个是评无障碍环境,学校有没有无障碍电梯,有没有无障碍厕所,有没有心理咨询室,有没有资源教室等。除了环境,还要有人的支持,包括要评校长有没有学过特殊教育,班主任有没有了解特殊教育及特殊孩子,学校有没有资源老师,学区有没有行为指导老师,有没有特教助理,特教助理是不是专业的,理不理解这个孩子,同学能不能接受他,孩子的同学家长了不了解等等。 最后就是一些学习策略支持,包括有没有个别化教育计划(Individualized Education Program,简称IEP),有没有结构化内容,有没有个人课表,有没有沟通辅具,活动辅具等等。 刘劲老师强调:“我一直力推融合,但融合不等于把所有孩子塞进普通班。眼睛要放在孩子身上,尊重其实际能力与需求,选择当下最适合他的环境。” 刘劲老师用20年的实践印证:“美好生活”没有统一模板。无论是艺术家、设计师、清洁工还是剪纸匠,当特殊需要人群拥有良好的行为管理、稳定的情绪,并从事着与自己能力相匹配、能带来价值感的活动时,他们脸上洋溢的满足与安宁,便是最生动的诠释。 融合教育的真谛,在于用科学的评估看清孩子与环境的适配度,用全生涯的眼光规划每一次转衔,用切实的支持(工具、策略、环境改造)铺就通往“美好生活”的桥梁——这既是对生命的尊重,也是对未来的投资。 作为国内首家特殊孩子家长支持领域的持续深耕者,广州扬爱自2000年发起首届“交流会”以来,至今已成功举办26届,累计惠及特需儿童家长近6500人次,搭建起专业交流与互助的重要平台。今年,在第十二届广州市社会组织公益创投项目的支持下,广州扬爱积极联动社区、社工、社区社会组织及公益慈善资源,着力为特殊孩子家属赋能,提供精细化服务支持,旨在提升家庭照料者的养育技能,共同构建更完善的家庭支持体系,营造更包容、接纳的社会环境。

.png)

交流会 | 融合教育衔接阶段:科学评估与安置,构建每个孩子的美好生活

广州扬爱融合教育分论坛上,深耕特殊教育20年的专家刘劲老师,用4000多个个案积累的智慧,为我们揭示了评估与安置的核心逻辑——尊重差异,科学支持,让每个孩子过上属于自己的“美好生活”。

活动介绍