6月21-22日,由广州市越秀区残疾人联合会业务指导,广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部(简称“广州扬爱”)联合广东省智力残疾人及亲友协会家长组织工作委员会主办的第26届家长与专业人士交流会(简称“交流会”)在广州白云国际会议中心成功举办;交流会聚焦特殊需要人士全生命周期支持,吸引了超过200名特殊孩子家长及相关领域专业人士参与。 作为国内首家特殊孩子家长支持领域的持续深耕者,广州扬爱自2000年发起首届交流会以来,至今已成功举办26届,累计惠及特需儿童家长近6500人次,搭建起专业交流与互助的重要平台。今年,在第十二届广州市社会组织公益创投项目的支持下,广州扬爱积极联动社区、社工、社区社会组织及公益慈善资源,着力为特殊孩子家属赋能,提供精细化服务支持,旨在提升家庭照料者的养育技能,共同构建更完善的家庭支持体系,营造更包容、接纳的社会环境。 心青年伍岳激情演唱《飞得更高》,气氛热烈,拉开交流会激动人心的暖场序幕。 广州扬爱名誉理事长戴榕开场致辞提到: 特别感恩史德福先生和玛莲女士,虽然他们都已经离我们而去;28年前,史德福教授夫妇不远万里在广州播下了一颗名为“扬爱”的善种,给了家长们一个的温馨港湾,成为中国最早家长组织;历经28载春秋,在无数特殊孩子家庭、专业人士及爱心人士的悉心浇灌下,这颗种子已茁壮成长,如今枝繁叶茂,荫庇了上万户特殊孩子家庭。 2024年在第六届理监事会的卓越领导下及全体同仁的共同努力下,扬爱荣膺“5A等级社会组织”、“优秀社工服务机构”等称号;更为重要的是,扬爱始终积极行动呼吁政策改善,去年通过各级的人大两会提交了13份提案,包括幼小衔接、随班就读、职业培训、社会参与、康园工疗站和成年监护等,以期惠及更多特殊孩子家庭,看到更多希望和力量。 广州市民政局党组成员、副局长、广州市社会组织管理局局长李锐在讲话中提到:扬爱28年,交流会26届,一路走来非常不容易,作为一个民间公益慈善组织,成长成为现在所有同类型的家长能够所信赖、所依托的一个阵地,作为家庭们的一个“同心圆”,这非常难得。在同行的路上,民政部门始终和大家一起积极推动、去解决大家所关心的一些问题,通过持续开展社会组织公益创投活动,着力构建政府、企业、社会组织协同联动的公益生态,不断织密织牢民生服务保障网;今年,第12届公益创投活动继续支持广州扬爱,助力构建特殊孩子的坚实“保障网”。希望这个交流会除了给到大家更多的启发或是相互帮助以外,更期待通过这次交流会为一个新的起点,让家庭、社会组织,以及政府和公益慈善组织一起携手大步向前。 周桂浩家庭荣获2024年度“莲恩家庭“荣誉,扬爱副理事长卢莹为其颁奖,家长许小莲上台领奖。 “莲恩”取自扬爱创始人“玛莲”女士和“感恩”里的两个字,旨在鸣谢其对扬爱工作的大力支持和积极贡献。 扬爱党支部书记兼总干事梁志图现场汇报了2024年度工作。过去一年,在各位家人、爱心人士等鼎力相助下,汇聚61086份小善大爱,广州扬爱携手花都、从化、黄埔、南沙等区域家长互助小组面向特殊孩子家庭开展超过800场次的服务活动,31056人次直接受益;重点关注困难和刚确诊的特殊孩子家庭,为5户低保低收特殊孩子家庭进行家居微改造,为35户2-8岁孤独症等发育迟缓儿童开展照顾者技能系统培训,以及帮助239个特殊孩子的微心愿愿望成真。 未来,扬爱将继续陪伴与支持特殊孩子家庭,为更多处于困境中的特殊孩子家庭送去关爱与鼓励,希望在社会各界继续的支持下,让特殊孩子家庭重拾希望和力量。 在过去一年给予扬爱重大支持和贡献的爱心单位及个人表示感谢,现场为以上“2024年度公益先锋”颁奖。 此外,由雅诗阁酒店公寓提供3张房券、脊地脊椎体态提供7张矫正卡作为本次交流会的抽奖奖品,借以不同的爱心力量持续助力这次活动。 本届交流会汇聚了20多位来自教育、医疗、康复及多元行业的资深专家,他们带来了前沿的行业动态、研究成果与实践智慧。议题设置紧扣家长关切,围绕特殊需要人士未来托付规划、婚恋与家庭关系构建、不同教育阶段转衔支持等热点话题展开深入探讨,为家长提供了宝贵的经验借鉴和解决方案。 Annual National Conference 家长与专业人士交流会 北京星星雨教育研究所创始人田惠萍老师以儿子成长历程为范本带来深度分享。通过 ABA 行为训练体系,帮助儿子很好地实现了社会适应,表明了干预和专业训练的重要性;运用《民法典》遗嘱监护制度,结合特殊需要信托和不动产规划,为儿子构建了法律、金融、照护三重保障方案,为家长们提供了可借鉴的实践路径。同时,田老师特别强调,家长要在"自我成长"与"子女照护"间寻求平衡。她的经历启示我们:特殊需求家庭既要以专业方法提升孩子能力,又要有前瞻性地规划未来;既要承担家庭责任,也要积极推动社会支持体系建设;最重要的是,要相信每个生命都有绽放的可能,用爱与智慧为孩子搭建通往尊严生活的桥梁。 扬爱名誉理事长戴榕女士,同时也是一位28 岁孤独症孩子的家长,凭借自身市场研究经验与多年实践,向大家分享了特殊需求家庭未来规划的实践与探索成果。戴榕以自身经历为切入点,构建起“人、财、事三权分立” 的规划框架。在这一体系中,她通过设立特殊需要信托保障财产安全,指定专业社会监护机构承担监护职责,培育管家服务枢纽平台处理日常事务,多管齐下为孩子打造了全面的保障体系。面对实操过程中的难题,她呼吁家长群体共同尝试探索,以推动相关政策完善。她始终坚信“行动胜过一切美好想象”,唯有将个人努力与社会倡导深度结合,方能为特殊需求群体构建更具尊严的生命支持系统。 四位家长讲述自己孩子在恋爱、结婚、育娃方面的经验,让大家看到更多可能性。有位唐氏综合征男孩的家长讲述,儿子与女友相恋两年的感情中,男孩用细致入微的关怀诠释着纯粹的爱意;另一位孤独症谱系孩子的家长,则坦诚分享了为孩子寻觅伴侣的历程,提及曾走过的弯路,以及如何引导孩子在情感经历中学会情绪管理与自我成长;还有家长回忆起孩子在特殊学校与女同学相恋的故事,讲述自己如何从情感疏导、经济支持等方面,助力孩子体验珍贵的恋爱时光;更已有见证孩子步入婚姻殿堂、升级为爷爷奶奶的家长,感慨自己从最初的忐忑不安,到如今坦然欣慰的心路转变。四位家长从孩子经历和家长分享了孩子恋爱过程中的经历和遇到的问题,而家长在这个过程中又提供了哪些方面的支持,为现场的家长提供了指引。 傑鋭偲教育创始人刘劲老师以幽默生动的风格,围绕国际功能、残疾与健康分类系统(ICF)、融合场景的衔接安置形式及居家使用安置评估工具三大板块,作了深度分享。 刘老师首先引入神经多样性理念,并结合实际案例,说明特需孩子实现美好生活的关键在于做好良好的行为管理、保持稳定的情绪状态,以及开展与孩子能力相匹配的技能活动。接着详细介绍了融合场景的三大衔接安置形式:包括隔离性的庇护活动,如居家生活、特校学习、庇护工场就业、送教上门、特殊社区生活、托养机构照护等;普通环境支持性活动,如特教班、随班就读、支持性就业;还有普通环境一般活动,像潜伏生活、潜伏就读、潜伏就业。 最后,刘老师重点讲解实用性极强的居家安置评估工具,涵盖行为管理评估工具(幼儿园、中小学、工作场所行为检核表)和支持系统评估工具(学习环境支持系统检核表)。通过对每张表格的深入剖析,为家长提供了实用的评估指导,助力家长更好地为特需孩子规划生活与发展路径。 本次讲座围绕孤独症儿童融入校园展开,探讨技能准备与科学安置策略。胡老师指出,融合教育并非追求形式上的全融合,而是需依据学习速度与当下能力双重评估,灵活调整安置方式。 在普校融合技能培养方面,构建行为、认知、语言三位一体框架。针对幼儿园与小学差异:幼儿园按基础能力采用部分融合,小学重点强化自我管理,通过任务分解等促技能习得。行为与社交塑造结合环境优化与自我监管,如清理干扰物、用任务清单和奖励机制;通过角色扮演、桌游及分阶段游戏化练习提升社交与校园适应能力。 此外,家校协作与动态调适是融合教育的关键,通过制定个性化目标、定期优化策略并同步进展,建立实时反馈机制解决核心难题。 大米和小米专业督导团队聚焦于特需孩子的视觉支持,从视觉工具认知到实践运用,为家长带来实用指导。分享开场,谢思琪老师从脑科学角度切入,指出孤独症谱系障碍儿童对视觉信息的理解能力通常优于听觉信息,强调视觉支持工具在提升孩子独立能力、生活自理能力及沟通能力等方面的显著作用。并详细介绍了五大视觉提示工具:时间表、选择板与清单、“烹饪”手册、规则提示和行为导图,指导家长如何设计简单化、具体化且可视化的视觉工具,让家长们对工具的制作与使用有了清晰认知。 大米和小米专业督导团队携手两位小志愿者,通过情景剧的形式,生动展示了如何将视觉提示自然融入孩子的日常起居、学习玩耍等环节,让家长们更直观地看到视觉支持工具的实际应用效果,为日后在家庭中实践提供了清晰的范例。此次分享既有科学理论,又有实用方法与生动案例,为特需孩子家长在视觉支持领域带来满满干货。 广州市康宁农场护理部部长陈晓华系统介绍了农场特色服务资源,从农场概况、服务对象、服务内容及资源配置四个维度,重点阐述了为精神或多重残障人士提供的多元化康复模式,涵盖住场服务、居家康复及社区康复服务;还特别分享了农场“请进来,走出去”的服务路径,通过订单式服务为社区精神障碍患者及其家属、社区精神康复服务机构免费输送专业康复资源,有效扩大服务覆盖面。此次分享既帮助家长深入了解本土化康复支持体系,也为特殊需求家庭提供了实用解决方案,展现了农场在促进社会共融方面的积极探索。 上海市尽善社会监护服务中心总干事费超作为全国首家社会监护组织代表,系统阐述了社会监护服务体系;从监护法律概念和监护类社会组织发展现状出发,结合典型案例,重点剖析了社会组织参与两代人服务的守护,并深入解读了意定监护与法定监护的核心价值;并特别介绍了两代人守护的服务流程及前期准备要点,为家庭提供了可操作的服务方案。此次分享不仅增强了家长对监护制度的理解,更帮助家长理解如何运用意定监护与法定监护保障家庭两代人的生活品质。 Annual National Conference 家长与专业人士交流会 郑雪老师系统介绍了特殊学习障碍的核心内容。她指出,特殊学习障碍患儿智商正常但在阅读、书写、数学等学习领域存在显著困难,常伴随多动症、焦虑症等共病,且可能终身伴随,但可通过代偿策略改善。她还剖析了信息输入、加工、输出的认知流程,强调学习障碍可能源于任一环节的受损。 在干预方面,郑雪强调“组团打怪”的多学科团队合作模式,需教育心理学家、作业治疗师等协同制定方案,结合多感官教学、结构化训练等策略。以阅读障碍为例,她介绍了从笔画、结构到文章脉络的阶梯式干预方法,同时提及执行功能训练的重要性,包括注意力、工作记忆等模块的针对性练习。并通过案例互动与实操游戏,帮助家长理解干预原理,呼吁以科学评估为基础,早期介入并结合居家训练,助力孩子突破学习障碍。 持续、适切且分阶段的教育支持,是特需孩子实现潜能、提升社会适应力与终身发展的基石,每个阶段需求各异且紧密衔接。三位资深老师将结合丰富实践经验,为大家深入分享这四个关键阶段的具体支持策略与心得。 幼小衔接对特殊儿童挑战尤巨,做好衔接至关重要。王潇璇老师结合经验指出,核心在于“适应能力”培养(身心、生活、社会、学习四大适应)。家长需关注孩子内在动机与情绪,科学评估(韦氏、适应性行为量表)仅作参考,真实环境观察与动态调整更关键。为获取随班就读、政策支持托底,她建议尽早办理残疾证;学校选择则需综合考量,积极家校沟通至关重要,重视发展孩子长板以提升自信融合,同时,家长自我关怀与提升家庭生活质量也是不可或缺。 拥有丰富陪读经验的陈卫清老师,结合自身孩子的成长实践,分享了小升初阶段的核心经验,她强调,此阶段首要任务是提前进行性教育,引导孩子理解处理青春期情感,避免人际困扰,行为与情绪干预必须优先,是融入校园的基石。进入初中后,家长需理性规划教育路径,客观评估普高适配性,认识到包容性强的职高同样是升学的可行通道。主动坦诚沟通至关重要,入学时说明情况并进行入班宣导,激发同龄人同理与支持。家长应终身学习精进策略,孩子需终身支持,核心在于适度降低学业预期,聚焦行为规范与情绪管理能力培养,明确职高路径同样助力长远发展。 杨文婷老师,她不仅以家长身份,更以学业规划师的专业视角,为大家分享孩子初升高的经验。她强调,初升高首要基于孩子能力设定目标,避免盲目参照普生路径,初中需夯实语数英基础,副科依兴趣选择,善用政策资源(如残疾证)拓宽通道,升学路径宜“广撒网,多保底”,激发兴趣与内驱力(如积分、记账)是关键,家长需整合资源、提前布局,为支持性就业未雨绸缪。整个支持与规划的核心在于认清“你要的是学历、过程、兴趣培养还是能力提升”,并据此做出最适合孩子与家庭的选择。 陈老师还分享孩子目前在大学阶段经历,她表示在大学阶段的关键支持策略是主动沟通、寻求支持、建立校园支持网络、灵活应对挑战(抓大放小、教会道歉、化解矛盾),最终目标是利用大学环境积累经验,延缓进入社会,并通过寒暑假职业培训为未来做好过渡准备。 许小莲老师先是分享儿子浩浩毕业后的个人成长历程,从发现培养孩子的画画才能,到有了二孩之后的家庭矛盾,讲述了家庭成员互动与情感变化,以及面对孩子情绪问题的应对策略。随后谈及利用慧灵工厂、参与志愿者活动、咨询广州扬爱等社会资源帮助孩子适应社会,强调了家长与孩子共同成长的重要性以及家庭成员之间的相互支持和理解的重要性,希望家长们对未来永远保持希望,不要轻易放弃。 杨玉冰老师围绕星梦工作坊,分享了家长为特需孩子日后安置付出的努力。该工作坊由家长共建,旨在搭建职业过渡平台。工作坊通过卫生和产品质量训练培养孩子职业素养,开展生活教育等提升其意识与能力,还以活动课程增强自信、责任感等。在产品销售上,既为减轻家长负担、平衡成本,也为拓展孩子社交、培养独立能力。目前部分孩子已成功就业,但运营仍面临困难,未来期望继续为特需孩子提供就业支持。 徐平女士是森友的奶奶,也是其主要照顾者,她早早就为森友的未来做打算。森友有四年工作经验,工作表现出色、态度认真,即便环境艰苦也热情高效。但因工厂效益下滑裁员,加上工作压力大,徐女士不再让他外出工作,转而着重培养他的社交和兴趣。目前,她在小区和其他家长共建工作坊,让森友能在健康训练、自理能力及兴趣爱好方面合理安排生活,期望他保持健康,具备生活自理能力,为独立融入社会打基础。 三位家长都以自己的视角为参会人员分享了自己照顾培养以及未来安置特需孩子的经历,希望可以为家长们提供一些参考和鼓励。

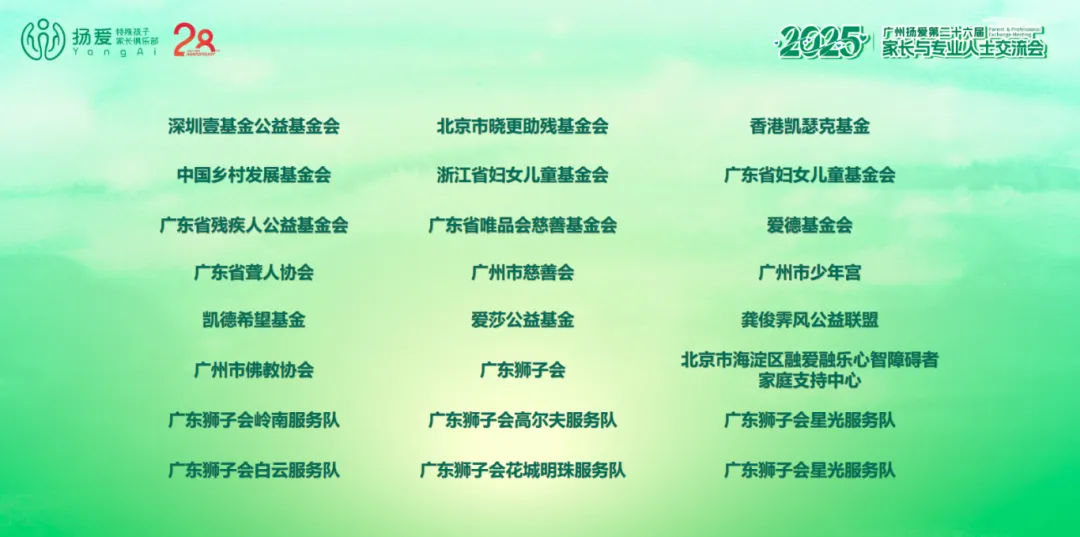

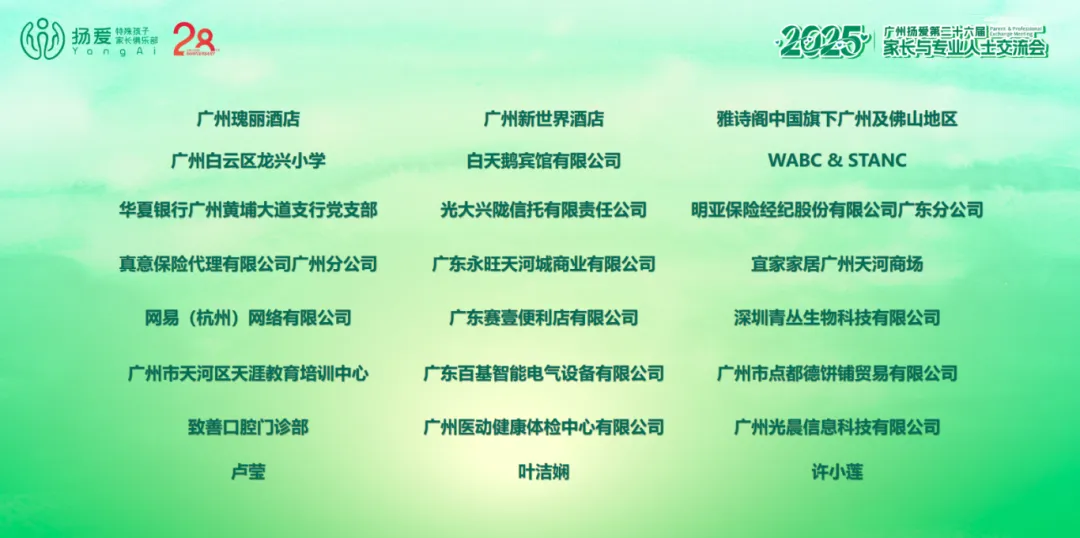

.png)