【关注广州扬爱视频号可观看更多视频内容】

6月22日至23日,来自各地的200多名特殊孩子家长及相关人士齐聚广州白云国际会议中心,共襄这场家长与专业人士的交流盛会;此次活动由广州市越秀区残疾人联合会指导、广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部(下简称为“广州扬爱”)联合广东智协家长组织工作委员会共同主办。

自2000年起,广州扬爱举办第一届“交流会”,至今已到第25届,累计受益特殊孩子家长超过6000人。自成立以来,广州扬爱积极通过链接各类资源、更好地服务广大特殊孩子家庭,今年更是在第十一届广州市社会组织公益创投项目及2024年广州市残疾人家长训练项目的支持下,为特殊孩子家属赋能并提供服务支持,提升照顾者养育技能,促进搭建特殊孩子家庭支持体系,创造更为包容、接纳、支持的社会环境。

心青年伍岳暖场开唱《风犬少年的天空》,拉开交流会激动人心的序幕。

广州扬爱雷建威理事长开场致辞提到:27年前来自英国的心理学家史德福夫妇在广东省妇幼工作,看到中国特殊孩子家长的焦虑、忐忑和无助,毅然决定成立扬爱家长俱乐部,给几经绝望的家长们提供知识、技能和方法;早年的交流会更多是围绕早期干预、康复训练等主题内容,随着我们认识的提升、视野的拓宽和外部环境的持续改善,对于“专业”的范围已经延展到融合教育、就业辅导、遗嘱指导、特需信托等等,这个交流会可以带给我们知识储备和价值的提升,一步步走向更高的台阶。

广州市越秀区残联二级调研员秦伟在讲话中提到:广州扬爱每年举办特殊孩子家长与专业人士交流会,搭建了一个宝贵的平台。在这里,大家可以分享知识、交流心得、共同成长,“家长们自助互助”这种精神,正是社会所提倡和弘扬的正能量;更为重要的是,这样的交流会一办就25年,实属不易,尤其是对于一个社会组织来说,持续办、并带来改变和影响力,可以说是一件很了不起的事。

彭浩焯家庭荣获2023年度“莲恩家庭”荣誉,扬爱理事长雷建威为其颁奖,家长肖容上台领奖。

“莲恩”取自扬爱创始人“玛莲”女士和“感恩”里的两个字,旨在鸣谢其对扬爱工作的大力支持和重大贡献。

随后,扬爱总干事梁志图现场汇报了2023年度工作。过去一年,在各位家人、爱心人士等鼎力相助下,广州扬爱携手花都、从化、黄埔等区域家长互助小组开展面向特殊孩子家庭会员活动达403场次,链接爱心资源帮助180个特殊孩子的新年微心愿成真、年底入户探访为近200户低保低收、一户多残、以老养残等困难特殊孩子家庭送去爱心物资和关心祝福,全年汇聚37754份小善大爱,直接服务支持特殊孩子家庭超过21322人次。

未来,扬爱将继续陪伴与支持特殊孩子家庭,为更多处于困境中的特殊孩子家庭送去关爱与鼓励,希望在社会各界继续的支持下,让特殊孩子家庭重拾希望和力量。

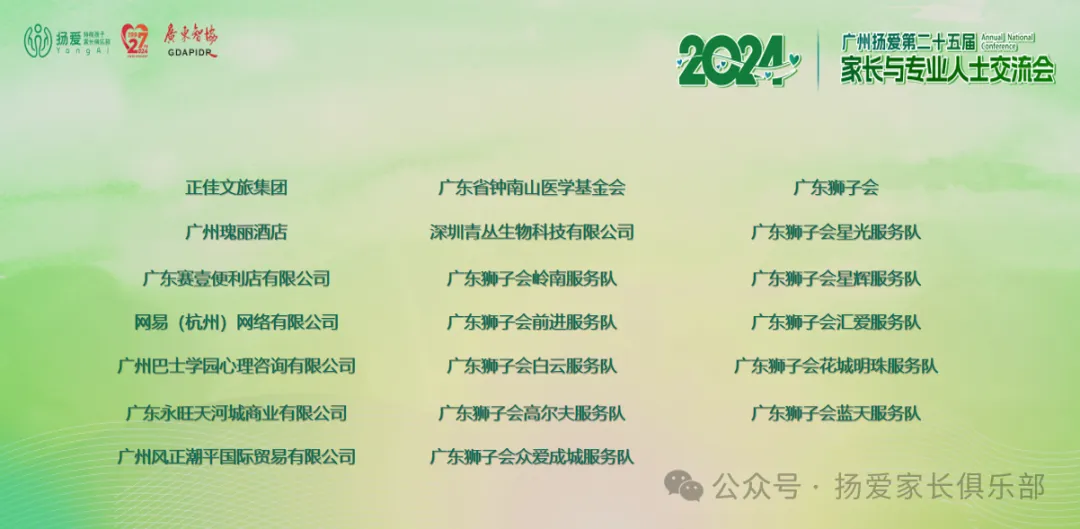

现场对过去一年给予扬爱重大支持和贡献的爱心单位及个人表示衷心的感谢,并颁发“2023年度公益先锋”荣誉。

会上还发布了由深圳壹基金公益基金会、广东省诠爱社会服务中心与广州扬爱共同总结梳理的《心智障碍者家庭监护与未来托付知识手册》,指导家长对孩子的未来托付做好妥善的规划与安排。

最后,还为家长们讲解如何制定全面的行为管理计划、应对挑战性行为的策略可以分为积极策略(教学策略、预防策略)和反应策略。其中教学策略包括沟通、教授容忍、替代行为、教授应对技能;反应策略则可通过消退、重新引导和贯彻执行可作为应付挑战性行为。

香港资深儿科作业治疗师徐志文博士则是从孤独症谱系障碍简介,国际功能、残疾与健康分类系统(ICF)与投入日常生活及学习之关系,分析促进投入日常生活及学习之要素及策略,及个案分析这四个板块展开分享。

首先,徐博士纠正了我们对于孤独症的理念,指出孤独症不是一种病,“不要尝试治疗我们,尝试了解我们”,并且希望人们认识到某些行为的发生不是他们故意为之。而后讲到孤独症谱系障碍的特征,指出大约七成孤独症儿童有发育迟缓或智障,并依次讲其常见症状(社交、语言及沟通、行为)的表现并通过举例来说明。

其次,徐博士通过讲解国际功能、残疾与健康分类系统图示讲解功能、活动与参与之间的关系,指出孤独症儿童的表现程度高低受到个人、活动与环境的影响,在此基础上分析了促进投日常生活及学习的要素,即管控情绪行为、培养社交技巧、促进身心发展及探索学习模式,依据神经门槛与行为反应的关系讲解了这四个要素的策略。

最后,徐博士根据自身经历与经验,选取了7个个案进行详细分析,探寻行为背后的原因及相应的策略,为家长提供有效指导。

悦欣儿童发展中心创始人梁月兴老师,拥有十八年特殊需要儿童康复经验,分别从沟通与语言、言语的关系,孤独症儿童的语言沟通特点、不同沟通阶段的训练目标以及有效的训练策略这几个方面展开分享。她从康复老师的视角,由浅入深,让大家一步步地了解孤独症孩子的语言沟通应该如何科学进行训练。

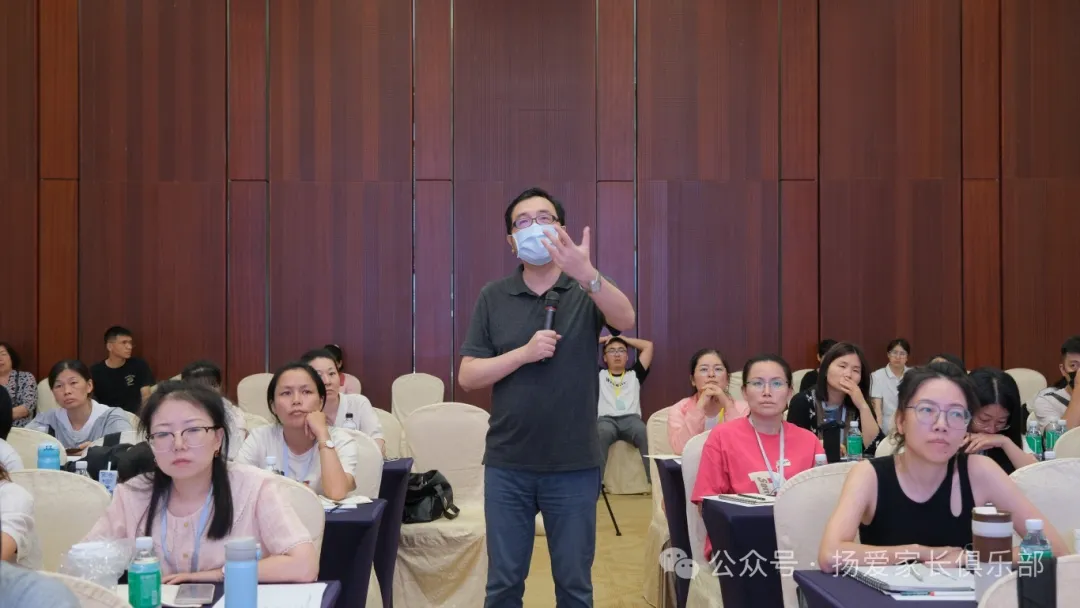

在聊到大家最关心的孤独症儿童的语言沟通训练策略时,梁老师分别从语言评估、确定治疗目标以及制订训练计划这三个方面展开详细介绍,也引发了家长们互动的热潮。有些家长将自己在孩子身上观察到的现象与梁老师分享,梁老师结合多年教学经验,引导家长从了解孩子的行为和需求开始,进一步分析行为背后的原因,站在科学的角度为家长提供孩子行为改善的建议。

基于这些发现,徐博士提出了一套针对HFA青少年语用能力的科学干预体系。这套课程体系包括了前测、干预(包括行为干预和神经调控干预)以及干预后测的完整流程。讲座中,徐博士还分享了一些正在进行的课程,这引起了家长们的热烈讨论。在讲座最后的问答环节,家长们积极与徐博士进行互动,表现出对这一干预课程体系的兴趣。家长们纷纷表达了希望有机会与徐博士进一步交流的愿望,以便更深入地了解和应用这些干预策略,以支持他们的孩子在语言和社交能力上的发展。

校园欺凌会严重影响特殊孩子的生理、心理和情绪行为。如何预防孩子遭受校园欺凌、发现孩子欺凌后如何干预和引导其情绪,是教育中重要的一课。段瑶老师认为,在欺凌发生前,家长应引导孩子学会区分友谊和欺凌,教会孩子学会求助;在欺凌发生后,家长应接纳、安抚孩子,详细了解事情的经过,再借助专业力量帮助孩子解决问题。

针对在普通学校就读的特殊学生,良好的班级氛围和班级环境是基础,良好的同伴关系是关键。那么如何在融合教育中构建友谊关系,营造利于特殊学生成长的环境呢?首先王潇璇老师从特殊孩子家长的角度向大家分享家校合作的经验。她认为可以通过与学校建立良好关系、链接外部资源给学校、充分利用学校资源和持续与核心教师沟通等方式促进特殊孩子融入学校。

接着,拥有丰富陪读经验的梁艳心老师则向大家分享作为陪读老师如何协助特需儿童更好地融入校园的经验。她认为陪读老师应通过利用资源教室、帮助孩子积极参与集体活动、为孩子固定伙伴关系、与同学家长建立友谊等方式为特需孩子营造融合的校园环境。

扬爱副理事长卢莹结合自己的一些实践经验分享了心智障碍者未来生活规划。卢莹老师表示,心智障碍者的主要照顾者承担着管人、管钱、管事的重任,孩子未来的托付涵盖人的托付、钱的托付以及服务的托付。钱的准备与处理可借助保险和信托这两个金融工具,如安心工程、社会保险、年金险等,并讲解了相关风险和注意事项,建议家长钱的托付要多元化。生活和服务规划方面,培养孩子独立生活能力很重要,家庭要与服务机构建立联系,按需提供服务。在情感和监护规划上,要加强家族情感联络,鼓励孩子参加社团和社区活动。此外,她还分享了在遗嘱指定监护和家长意定监护方面的经验与看法。最后总结道:“行动胜过一切完美的想象”,强调规划重在行动。

来自中山大学附属第三医院的成三梅老师分享关于了解交流、促进交流的主题内容。她着重提出了“看和听”的观点,家长们要多看多听才能懂得孩子的交流方式进而提升交流能力。进而指出语言、声音、手部、眼睛、身体等都是孩子的交流方式,通过图片和视频让家长们更清晰了解。交流的功能分为需求型交流和分享性交流;其中需求型交流更易于受到关注,但分享性交流是更为重要的。成老师表示,可以多利用日常活动创造交流机会。再者举例,可以是创造机会孩子主动提需求,也能够是尝试某些出乎意料或者有趣的事情等待孩子分享。

自主生活是每个人的基本权利,对于心智障碍青少年也尤其重要,作为家长如何支持心青年的自主生活?李立洁老师基于她的实践经验从看见心青年、对心青年的影响因素及如何支持心青年三方面以工作坊的形式让大家边思考边发现。她强调,在支持心青年中首先要看见心青年,看到他的优点也要看到他的缺点,这样才能选择合适的支持策略。自主生活是需要一定的能力基础,首先要“获得机会,要去做”通过学习阶梯法去培养能力,这是一个渐进的过程。家长可通过使用结构化的视觉提示(如日历、流程图)、制定详细的日常计划表、实施奖励制度等支持策略;同时,鼓励他们参与家庭决策和承担适当的家务培养责任感,提供合理的支持让他们一点点地去尝试,使其更好地融入社会提升生活质量。

.png)